Das Wichtigste in Kürze:

- Stiefkinder haben kein gesetzliches Erbrecht – nur leibliche und adoptierte Kinder erben

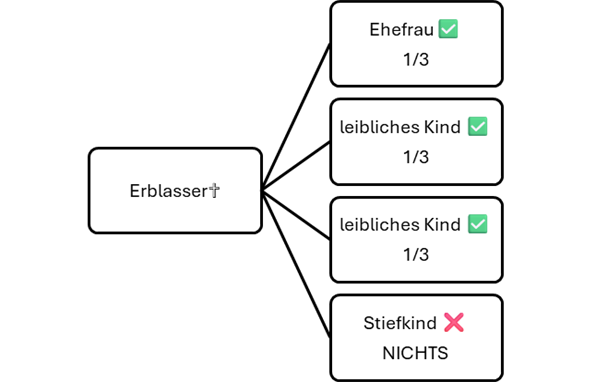

- Bei Eintritt der gesetzlichen Erbfolge erbt der/die Ehepartner:in ein Drittel und leibliche Kinder zwei Drittel des Vermögens

- Ohne ein Testament kann das Vermögen unter Umständen auch an nicht nahestehende Personen gelangen, zB. an entfernte Verwandte

- Ein Testament oder die Adoption von Stiefkindern schaffen Klarheit und Gerechtigkeit

Die Problematik der gesetzlichen Erbfolge

Das österreichische Erbrecht ist auf die traditionelle Kernfamilie ausgerichtet. Die gesetzliche Erbfolge begünstigt Verwandte und den/die Ehepartner:in. Stiefkinder gehen komplett leer aus, da zwischen ihnen und dem Stiefelternteil keine rechtliche Verwandtschaft besteht.

Die gesetzliche Aufteilung: Der gesetzlichen Erbfolge liegt das Parentelensystem zugrunde. Verwandte als gesetzliche Erben sollen in einer bestimmten Reihenfolge erben. Die Kinder und Enkelkinder der verstorbenen Person befinden sich in der ersten Parentel. Gibt es Kinder und/oder Enkelkinder, erben alle anderen Verwandten nichts. Nur der/die Ehepartner:in erbt neben Personen in der ersten Parentel 1/3 des Nachlasses. Gibt es keine/n Ehepartner:in, erben die Kinder das gesamte Vermögen.

Das große Problem: Stiefkinder sind leiblichen Kindern nicht gleichgestellt. Gibt es kein Testament, erben Stiefkinder nichts, auch wenn zwischen ihnen und der verstorbenen Person ein sehr enges Verhältnis bestand.

Beispiel: A. stirbt nach 30 Jahren Ehe. Er brachte zwei Kinder in die Beziehung ein, seine Frau ein Kind aus erster Ehe. A. zog auch dieses Stiefkind wie sein eigenes groß. Umso größer ist die Überraschung nach seinem Tod: Nach der gesetzlichen Erbfolge erhält das Stiefkind nichts – es besteht kein gesetzliches Erbrecht. Mit einem Testament hätte A. eine gleichberechtigte Regelung schaffen können.

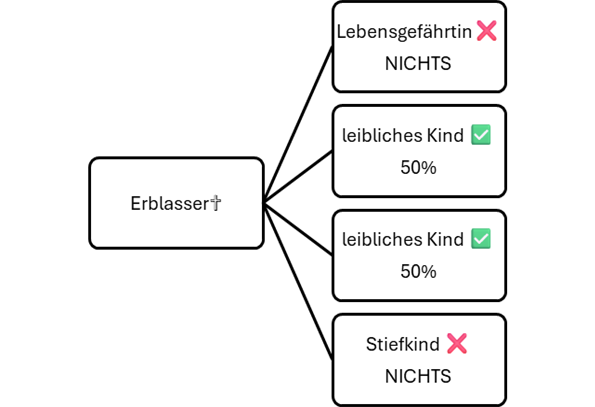

Übrigens sind auch Lebenspartner:innen Ehepartner:innen erbrechtlich nicht gleichgestellt.

Beispiel: A. war nicht verheiratet, sondern «nur» 30 Jahre lang in einer Lebensgemeinschaft. Hier erben nur seine beiden leiblichen Kinder, das Stiefkind und seine Lebensgefährtin gehen leer aus.

Gestaltungsmöglichkeiten durch Testament

Durch ein Testament können Sie die Erbfolge Ihren Wünschen entsprechend gestalten. Dabei sind verschiedene Strategien möglich, je nachdem, ob Sie alle Kinder gleich behandeln oder Ihre leiblichen Kinder bevorzugen möchten.

Gleichbehandlung aller Kinder: Sollen alle Kinder – leibliche und Stiefkinder – gleich behandelt werden, können Sie sie testamentarisch als Erben zu gleichen Teilen einsetzen. Beachten Sie dabei die Pflichtteile Ihrer leiblichen Kinder und Ihres/Ihrer Ehepartner:in.

Vermächtnislösungen: Sie können auch Ihre leiblichen Kinder als Erben einsetzen und den Stiefkindern bestimmte Vermächtnisse zuwenden – etwa bestimmte Sachen oder Geldbeträge.

Die Adoption als Lösung

Die sicherste Art, Stiefkinder erbrechtlich gleichzustellen, ist die Stiefkindadoption. Darunter versteht man die Adoption eines Kindes durch den/die Partner:in des leiblichen Elternteils. Adoptierte Kinder sind leiblichen Kindern erbrechtlich gleichgestellt.

Durch eine solche Adoption erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen zum anderen Elternteil und dessen Verwandten.

Beispiel: A. wird von seinem Stiefvater, dem Mann seiner Mutter, adoptiert. Durch die Adoption erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen zu seinem Vater. Da sein Vater die Familie verlassen hat, als A. noch ein Kind war, möchte er unbedingt, dass sein Stiefvater diese Position einnehmen kann. Sein Stiefvater tritt an die Stelle seines leiblichen Vaters.

Voraussetzungen für die Adoption: Das Stiefkind muss vom leiblichen anderen Elternteil „hergegeben“ werden, denn es müssen beide leiblichen Elternteile zustimmen. Das Gericht kann die Zustimmung aber in bestimmten Gründen ersetzen. Ab 14 Jahren hat das Kind ein Mitspracherecht. Die Adoption muss dem Kindeswohl dienen und wird durch Vertrag und gerichtliche Bewilligung vollzogen.

Spezielle Regelungen und Vorsorgemaßnahmen

Pflichtteilsverzichte können sinnvoll sein, wenn Sie bestimmte Personen bevorzugen möchten. Leibliche Kinder können gegen Abfindung auf ihren Pflichtteil verzichten und so Gestaltungsspielraum für Stiefkinder schaffen.

Pflegevermächtnis: Stiefkinder, die den Stiefelternteil gepflegt haben, können unter bestimmten Voraussetzungen ein Pflegevermächtnis erhalten – auch ohne testamentarische Anordnung.

Schenkungen zu Lebzeiten: Durch Schenkungen können Sie bereits zu Lebzeiten für eine gewünschte Vermögensverteilung sorgen. Beachten Sie dabei die Schenkungsanrechnung auf Pflichtteile.

Häufige Fallstricke vermeiden

Testament regelmäßig überprüfen: Familienverhältnisse ändern sich. Überprüfen Sie Ihr Testament regelmäßig und passen Sie es an neue Gegebenheiten an.

Lebensgefährten berücksichtigen: Lebenspartner:innen sind Ehegatten erbrechtlich nicht gleichgestellt und erben nur in seltenen Fällen. Ein Testament kann hier äußerst sinnvoll sein.

Kommunikation in der Familie: Sprechen Sie offen über Ihre Pläne, um spätere Enttäuschungen und Konflikte zu vermeiden.